Weekly Spot Back Number

Jan. 2001

| 70 | ウチにも来たッ!? | 1月 1日版(第1週掲載) |

| 71 | 「規範」というもの | 1月 8日版(第2週掲載) |

| 72 | たびたび蒸し返しますが…… | 1月15日版(第3週掲載) |

| 73 | 異次元の世界? | 1月22日版(第4週掲載) |

| 74 | 人が人を守る(2) | 1月29日版(第5週掲載) |

このページへのご意見、ご感想を!

このページへのご意見、ご感想を!

| 2001年 1月第1週掲載 |

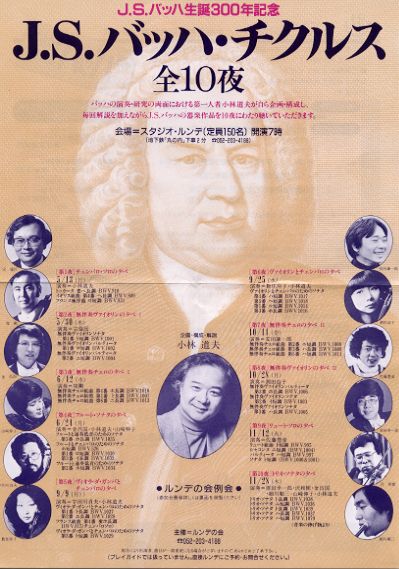

●ウチにも来た!? ●ウチにも来た!?元旦、年賀状に混じって、堅い封書がありました。宛名の字になにやら見覚えが……。裏を返すと差出人も自分……?? もう一度表を見ると、ああ「ポストカプセル」。筑波万博の時の「ポストカプセル」だった。すっかり忘れていた、そんなことをしたのを。テレビのニュースでやっていたのを、面白がって観ていたのに、まさかそれがウチにも来たなんて……。 中身は――当時1985年、折しも『バッハ生誕300年』の年、オープン5年目、希望に燃えていたルンデは、小林道夫企画・監修による『バッハ・チクルス全10夜』を例会に取り上げ、それまで借り物で済ませてきたチェンバロも自前を調達したのでした。同封の懐かしいチラシ(写真)によれば、ルンデの常連でもある日本のアーティストの錚々たる顔ぶれが並んでいます。 |

|

|

添えられた手紙をちょっと引用しましょう。

「今、1985年9月8日、日曜日の朝。山本邦山さんの尺八例会(但しコンテンポラリー・シリーズで、ジャズに入るのかなナ、予約が数人しかない)があります。今書きたいのは、こういう例会、つまりお客が数人から、よほどの有名人がポピュラーなものを演奏しないかぎり、100人にはるかに届かないという例会を、スタートから4年あまりつづけている、ということです。21世紀になった時、ゼッタイぐらい生きているツモリはしているけれど、それはわからないけど、ルンデだけは、私たちの娘であるルンデだけはぜひ大きく育って欲しい、大勢の音楽愛好者に、愛され、育って欲しいと思います。(中略)……21世紀になったとき、もう少し、少なくとも赤字を出さないで例会ができたら、どんなに幸せか……それより、もっと理想としては、こういう小さな会場が、日常の音楽の場としてもてはやされ、第二,第三のルンデが必要となることなのだけれど、今の大会場崇拝は、いつ、この地方の大先生方からなくなるのだろう。 ――とまァ、大変な現状を記しておきます。(以下略)」 因みにこの年9月の例会では、「ルンデ大好きSQ」ラサール弦楽四重奏団三度目の来演『ベルク:抒情組曲をめぐって』のレクチャー(第一ヴァイオリンのワルター・レヴィン氏)付きコンサート、リコーダーのハンス・マリア・クナイスのレクチャー&コンサートとウィーン・ブロックフレーテ・アンサンブル、店村眞積&池田菊衛(東京Q)デュオ、カーネギーホール・デビューを翌月に控えたヴァイオリンの古澤巌、バッハ・シリーズの2例会等々、10もの例会が並んでいます(つまり、こういう、室内楽、現代音楽、古楽のコンサートの引き受け手は、当時の名古屋には他に全然なかったという事です)。 ルンデにとっても名古屋の音楽界にとっても、結局15年前と今で、状況は大して変わっていないということでしょうか。 カプセルの手紙はこう結んでいます。 「この手紙が出てきたとき ―― 誰が見て、笑い、泣くでしょうか。 時の流れの不思議 ――。」 |

| 2001年 1月第2週掲載 |

| 2001年 1月第3週掲載 |

| 2001年 1月第4週掲載 |

| 2001年 1月第5週掲載 |

●人が人を守る(2) ●人が人を守る(2)痛ましい事故が発生した。酔ってホームから転落した男性を助けようとして線路に降りた日本人カメラマンと韓国人留学生が、ともども轢死したというのである。この勇敢な行為と悲惨な結末に心打たれぬものはあるまい。「ひと(自分)がひと(他人)を」守ろうとするする意識は、恐らく人間も含めた動物に本能的に備わっているものだろう。しかし実際にその意識が発動されるには、多くの場合、数々の個人のもつ条件の篩に掛けられるため、少なからず時間が消費される。今回の場合、勇敢な二人の頭にはまず「兎に角引き揚げよう」「ホームの下に空間があるはず」の思いが閃き、間髪を入れず決断がなされたのだろう。そのどちらも果たすことが出来なかった不運な結果については、言葉もない……。 この事故の第一原因、男性がホームから落下したことについて、例によっていろいろ「問題点」が指摘されている。曰く「ホームに柵があれば」「当時駅員が居なかった」等々。まず、酔っぱらいを保護するために日本中の鉄道のホームに柵を設けることは誰が考えても無理でかつ無駄だし、よしんば作ったとしてもいろいろな不具合や不心得者に悩まされることは目に見えている。駅員の問題にしても、混雑する長いホームの端から端までをどれだけの人数でどうやって見張って、どう対処しろと言うのだろう。この種の「問題点」は事故が起こるたびに指摘される。例えば、他人の土地に無断で入り込んだ悪戯者が崩れた材木の下敷きになると、土地の所有者の「管理責任」が問われる。道ばたに落ちていた缶ジュースを拾って飲んで具合が悪くなると「毒を入れた犯人」が厳しく問われる。片方で、遮断機が降りていても警報が鳴っていても、線路に入り込む車が後を絶たず……。これらは、何よりもまず「ひと(自分)はひと(自分)が」守るべしということから出発すべきだろう。要するにあまりにも無防備でありすぎるのだ。何をしてもひと(他人)が守ってくれる? とんでもない。何故我々は、鉄道駅のホームで「電車が入ります。危ないですから白線の内側に……」と注意されねばならないのか。自分が何のためにホームに居るのかは当然承知している筈だから、もし「電車以外のもの」が闖入するのなら注意していただいた方が有り難いが、ともかく時間になれば「電車」は来るし、巻き込まれるのが嫌なら自分で判断して離れていればいいだけのことだ。あるいはホームで、また車内でまで「発車間際の駆け込み乗車は危険です!」と叫び続けられねばならないのか。全ての人がそれを馬鹿馬鹿しいと思って聞き流しているから、その聞き流しが習慣になって(オオカミが来た!の逆)、いくら本当に大事なことを親切に放送しても、誰もろくすっぽ聞いてはいないことになりかねない。でもそれでも、そうせざるを得ないのは、不心得な人間によって一旦何かが起こったとき、真の原因を脇へやって、まず「ひと(他人)」の責任を探す風潮が一般にあるから、それに対して「ちゃんと注意してやってるノニィ」と反論するための防衛策なのだろう。 別に引き合いに出したくもないのだが、ヨーロッパの鉄道などはいっそ見事である。到着・発車時刻に遅れが出ようが、使用ホームが変更になろうが、結果が掲示板に表示されているだけで「ご迷惑をおかけします」などの余計な弁解放送は一切なし。皆自分の乗るべき列車についての情報は自分で獲得して行動し、列車は黙って入ってきて黙って出て行く。それで何事も無いのだ。 (日本では)何故もっと、みんなが自分で自分に責任を持つように仕向けられないのか。あらゆる場面で、過保護、過剰サービスは、受け手には簡単に「当たり前のこと」になり、その有り難みを忘れて無責任、無自覚な風潮を助長するばかりである。 【参考:人が人を守る(1)】 |